本文

快天山古墳(平成16年9月30日 国指定史跡)

日本最古の石棺をもつ四国最大の前方後円墳

日本の歴史区分で4~7世紀は古墳時代と呼ばれている。古墳時代は、地域の有力者の埋葬に大型の墓造りが活発に行われていた時代であり、前・中・後期と大きく3時期に分類される。

特に古墳時代前期における古墳造りからは、地域の特徴を色濃く見ることができるが、それ以降はほぼ平準化されていく。

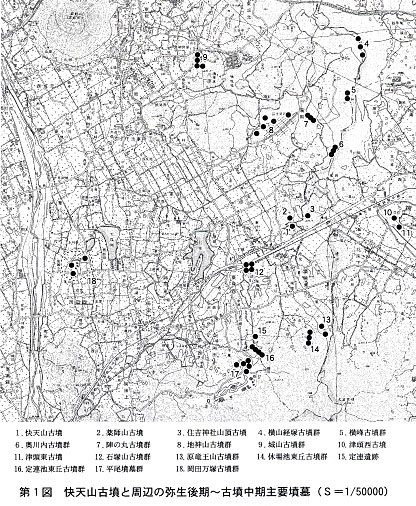

我々の地域で現在確認されている古墳時代前期に築かれた古墳は、丸亀平野の東部および南部の丘陵上に集中しており、その大半が前方後円墳である。

これらは、讃岐特有の築造方法によって築かれたものが多く、その特徴として顕著に見られるのが、丘陵上に立地し地形に沿った配列であること、積石により構築されていること、主体部は複数で東西主軸となっていることなどである。

このような前方後円墳が築かれている中、他に類を見ない異色な古墳が唯一築かれている。

それは、綾歌町南東部の小丘陵上に、約1700年前に築かれた快天山古墳である。

快天山古墳で特に注目する点はその規模である。一般的な前方後円墳の全長が40m前後であるのに対し、快天山古墳は98.8mと圧倒的に大きく、前期古墳としては、四国最大の規模を誇り、瀬戸内地域全体でも7番目の大きさになる。

これは、水準の高い測量や土木技術を取り入れることにより造り得たものである。古墳の表面は、明石の五色塚古墳に見られるような段築構造で斜面部には葺石(ふきいし)が葺かれ、テラス部には円筒埴輪が並べられている。

埋葬施設は後円部に3か所あり、棺には国内最古の、石を刳り抜いて作った石棺が採用されている。棺の内外からは、銅鏡や鉄製品など多くの副葬品が見つかっている。刳抜(くりぬき)式石棺は、後に他の地域の首長墓にも採用されるようになる。

これらのことから、快天山古墳の被葬者は中央にもつながる権力者で、東四国もしくは四国全体を治めていたことが推測される。

立地

快天山古墳は、横山山塊から南に派生する尾根先端の丘陵上に造られています。丸亀平野の南東隅に位置し、古墳上からは、丸亀平野のほぼ全域と綾川水系上流域を眺望することができます。

築造時期

快天山古墳を上空から眺める

古墳時代前期後半(4世紀中頃)

形状

快天山古墳の垂直写真(白い線が推定墳丘ライン)

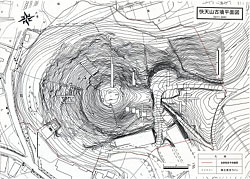

前方後円墳で前方部は三段築成、後円部は三段築成かそれ以上

大きさ

全長 98.8m

前方部 長さ 35.6m・前端部幅 30m以上・くびれ部幅 32.5m

後円部 長(南北)径 68.0m・短(東西)径 63.5m

墳丘高さ 前方部 4.35m・後円部 10.55m

埋葬施設

後円部頂部に3基の埋葬施設が設けられている

第1号 竪穴式石槨 刳抜式割竹形石棺

第2号 竪穴式石槨 刳抜式割竹形石棺

第3号 竪穴式粘土槨 刳抜式割竹形石棺

外表施設

葺石・・・各段の斜面部

テラス面・・・各段の斜面間

円筒埴輪列・・・テラス面と頂部

概評

快天山古墳は、古墳時代の墳墓の最も特徴的な形式である前方後円墳で、長さ98.8m、高さ10.55mです。その築造された時代は、古墳時代の前期で、だいたい4世紀の中頃になります。古墳の造られている場所は、平地部から40mほど高さのある丘陵の尾根の先端部分で、標高は約70mです。

古墳の墳丘の構築方法ですが、尾根の高いほうに造られた前方部は、地面を削りだして造っており、尾根の低いほうに造られた後円部は、その上の半分ほどは、土を盛り上げて造り、下の半分は、地面を削りだして造っていると考えられています。

墳丘は階段状に成形され、前方部では3段、後円部ではそれ以上になっています。各段の水平面には、円筒埴輪や壺形埴輪が設置されていました。各段の傾斜部には葺石(ふきいし)と呼ばれる石積みがみられます。

古墳で最も注目される部分である埋葬施設ですが、後円部で3基見つかっています。そのうち2基は棺を石で囲んだ竪穴式石槨(せっかく)と呼ばれるものです。残りの1基は棺を粘土で包んだ粘土槨と呼ばれるものです。3基の埋葬施設の棺は、いずれも割竹形石棺と呼ばれる刳抜式(くりぬきしき)の石棺です。石棺はふたと身に分かれており、その形が竹を割ったようにみえます。埋葬施設からは、青銅鏡(方格規矩四神鏡(ほうかくきくししんきょう))、内行花文鏡(ないこうかもんきょう)、鉄器(刀、弓矢の先である鏃(ぞく)、斧、刀子など)、石製品(腕輪の一種の石釧(いしくしろ)、管玉(くだたま)、勾玉(まがたま))などの副葬品が出土しました。

快天山古墳は、昭和25年に、香川県教育委員会によって発掘調査が行われ、3基の石棺と多くの副葬品が確認されました。昭和26年には、この古墳の重要性を認めた京都大学考古学研究室が、埋葬施設付近で追加の調査をしています。その後、この古墳については、特段の保護措置はとられずに半世紀ほどが過ぎましたが、地元の熱意ある保護活動の結果、平成11年2月には、綾歌町の史跡に指定されました。その後、この古墳の有効な活用を図るため、国の史跡の指定を受けることが必要と考えられ、その一環として、平成13年度から15年度まで、墳丘の測量調査及び試掘調査が実施されました。この調査の結果をうけて、この古墳の重要性が再確認され、国の史跡指定を受けることになりました。

この古墳の特徴ですが、一つはその規模で、四国の古墳の中では、さぬき市の富田茶臼山古墳に次ぐ、2番目の大きさであり、快天山古墳と同じ古墳時代前期の古墳のなかでは、四国で最も大きい古墳です。この地域に巨大な古墳を築造できる強大な勢力の存在を示しているものと思われます。もう一つは、埋葬施設に採用された割竹形石棺です。これは、近年の研究の結果、刳抜式の石棺としては、日本で一番古いものとされています。快天山古墳が造られた後、この石棺は、県内の古墳や岡山県や大阪府の古墳などに採用されていきます。快天山古墳の石棺は、国分寺町の鷲ノ山の石で造られています。この鷲ノ山の石で造られた石棺が大阪府の古墳で見つかっているのです。これは、当時の政権の中心である畿内地方の古墳に、地方の古墳が影響を与えたものと考えられます。古墳時代を象徴する前方後円墳は、一般的には、畿内地方で成立して、畿内地方との政治的関係で地方へ広がっていったとされていますので、快天山古墳は畿内との政治関係において重要な役割を象徴する古墳といえるでしょう。