本文

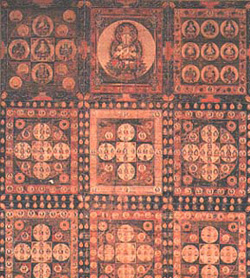

持宝寺 絹本著色両界曼陀羅図

持宝寺が所蔵する曼陀羅図で、縦119.5cm、横101.2cmある。

曼陀羅とは梵語のmandaraの音写したもので、原語は「本質、中心、心髄をもつもの」を意味し、仏教では仏の覚りとその世界を表す。日本や中国では、密教修行のために多くの仏の姿などを一定の方式に基づいて描いた図像を指す。曼荼羅には様々な種類があるが、金剛界曼荼羅と胎蔵会曼荼羅からなる両界曼陀羅は、その代表である。金剛界曼陀羅は『金剛頂経』に基づき、大日如来の境地に至るまでの心と修行の実践課程を9つに分けて示したものである。一方の胎蔵界曼陀羅は『大日経』に基づき、胎児が母体にあって成長するように、人が菩提心に目覚め、悟りに導かれてゆく姿を展開したものである。

本図は、空海が唐から持ち帰った現図曼荼羅の系統で、室町時代初期の制作である。裏面には、応永35年(1428)2月に正覚院の尊師堂の什物(じゅうもつ)として、良海と日乗坊が先師実海の菩提を弔うため納めたと由来が書かれている。なお天正7年(1670)、寛文10年(1670)、文化11年(1814)の3回修理されたことも記されている。

胎蔵界曼陀羅図

金剛界曼陀羅図