本文

陣の丸古墳

向き合う配列の前方後円墳

陣の丸古墳群は、綾歌町富熊の竜王山から西に派生する尾根上の「陣の丸」と称される独立した丘陵上(標高142.4m)に位置する。山上は、高原状で「陣の丸高原」として、綾歌十景の一つにも選定されている。山頂からは、丸亀平野南部を一望することができる。

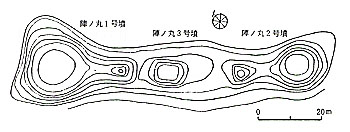

山上に登ると、こぶ状の高まりが5か所連続してある(写真右)。これは、前方後円墳2基、方墳1基が配置されている状態で、良好にその姿を目にすることができる。

古墳の配列をよく見ると、前方後円墳2基が、方墳を挟み、前方部を中央にして向き合っている。この配列が特徴的であることから、県指定史跡に指定されている。

立地条件や形状などの築造様式から、今から1700年ほど前の古墳時代前期、その中でも特に古い段階に築造された古墳であることが分かっている。また、同時代に造られる首長墓の築造様式を踏襲していることから、地域を治める権力者に関係していたことも分かる。

5つのこぶ状の高まりがあることが分かる。中央が方墳(3号墳)、その前後に前方後円墳(手前が1号墳/全長36m、奥が2号墳/全長32m)が配置

畿内の前方後円墳の様式と比較すると、立地が平野部ではなく丘陵上であることや主軸が南北ではなく丘陵方向に併せていること、前方部が左右に太く張り出さず柄鏡状に細く延び、先端が撥状に開くことなど、築造様式が特徴的である。これらの特徴を持ち合わせるものを、讃岐型前方後円墳と呼ぶ。

陣の丸古墳は、発掘調査は実施されておらず、詳細は不明な部分が多いが、斜面部から埴輪片が見つかったことが伝えられていることから、快天山古墳のように埴輪が巡らされていた可能性が高い。

最近の調査で、中世戦国期には、陣の丸城という陣城として利用されていたことも分かってきている。このことが「陣の丸」と称される由来であると思われる。

空中から見た陣の丸古墳群

陣の丸城縄張り図

立地

陣の丸古墳は、横山山塊の通称陣の丸と呼ばれる独立した丘陵上に築造されている古墳群で、2基の前方後円墳が方墳を間に挟むように対峙している。

築造時期

古墳時代前期(4世紀中頃)

形状と大きさ

| 形状 | 全長 | 後円部径 | 後円部高さ | 前方部長さ | 前方部端幅 | 前方部高さ | 備考 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1号墳 | 前方後円墳 | 36m | 22m | 2.0m | 17m | 9m | 1.5m | - |

| 2号墳 | 後方後円墳 | 32m | 18m | 1.8m | 18m | 10m | 1.5m | - |

| 3号墳 | 方墳 | - | - | - | 12m | 8m | 1.0m | - |