本文

令和6年度 第1回協働推進研修を行いました

協働推進研修を行いました

本市では、「丸亀市自治基本条例」及び「信頼で築く丸亀市さわやか協働推進条例」、令和6年度から5年間を計画期間とする「第2次丸亀市協働推進計画」に基づき、「市民等の力が活かせる協働のまち・いきいきとした個性豊かで活力あふれるまちづくり」を進めています。その取り組みの一環として、各課における協働の窓口となる職員を協働推進員として配置し、毎年度、協働に対する意識醸成のため協働推進研修を実施しています。

令和6年度第1回目として、協働推進員に加え、地域担当職員を対象とした協働推進研修を5月31日(金曜日)に開催し、マルタス職員を含む65名が参加しました。

今回の研修は、令和5年度に実施した第2回協働推進研修でもご講義いただいた、特定非営利活動法人 岡山NPOセンターの高平 亮さんをお招きし、協働の基本について学ぶ協働基礎講座と、合意形成を体験するワークショップを行いました。協働基礎講座については、令和5年度 第2回協働推進研修を行いましたをご覧ください。

KJ法を体験「合意形成ワークショップ」

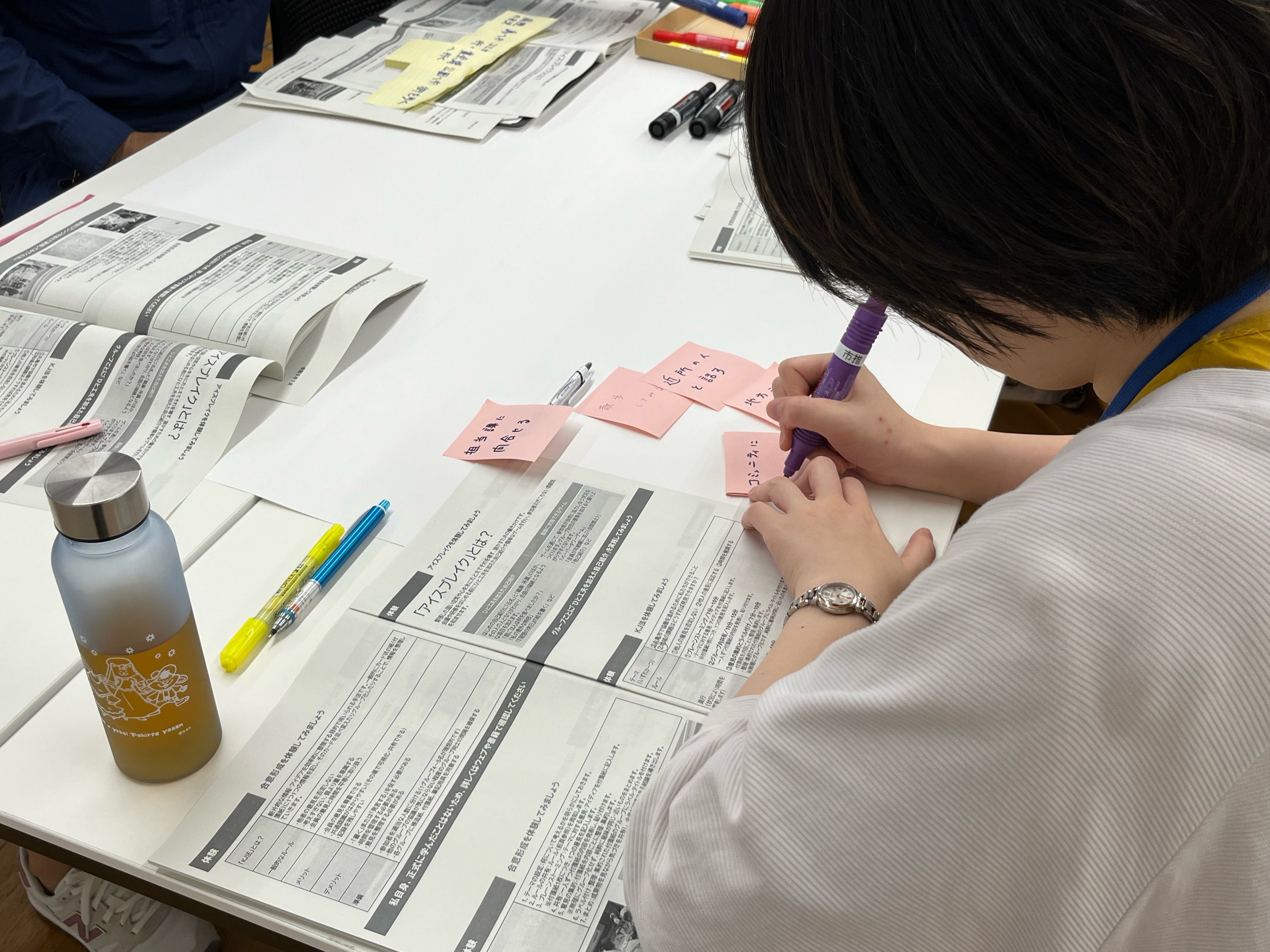

合意形成を体験するワークショップでは、KJ法を用いて、あらかじめ提示されたテーマについて意見を出し合いました。KJ法とは、他者の意見を否定しない、考えすぎず質より量を優先する、全員の意見と時間を平等に取り扱う、というルールのもと、あるテーマについて思いついた案をそれぞれ書き出し、グループ化することで情報を整理する手法です。

まず、5~6人のグループに分かれアイスブレイクを行いました。アイスブレイクでは緊張した空気を溶かすため、会議や研修を始める前に行うもので、ひと工夫を加えた自己紹介や簡単なゲームを行います。今回は、「私の意外な特技」を加えた自己紹介を行いました。

次に、「丸亀市で協働を進めるために私たちができること」と「地域の課題はどうすれば発見できますか?」のいずれかからグループで話し合うテーマを決め、テーマに対する意見・アイデアを付箋紙に記入していきます。

意見を出し終えたら、グループ内で共有し、意見の集約・グループ化を行いました。

高平さんは、意見の集約・グループ化をする際、無理に集約をしてしまうと、本来意図している意味が違う意見同士がまとまってしまうことがあるため、書き出されている意見を純粋に捉え、グループ化することでなくなってしまう意見がないように、とアドバイスをしてくださいました。

ワークショップなど意見を出し合う場では、全員の意見を尊重しながら結論を導き出すことが大切です。少数の貴重な意見を取りこぼさない合意形成を体験することができました。

まとめ

これからの協働には、社会課題を包括的に捉え、事業単位ではなく課題やテーマ単位での協力が必要です。それぞれの事業は独立しており、担い手は事業ごとに違っています。しかし、それぞれの担い手が情報と資源を共有し、現在の事業を見直しながら課題解決に取り組んでいくことで、社会課題の症状と同時に、課題の原因そのものにアプローチすることができます。

研修を通して、参加した職員からは、「KJ法を用いたワークショップで具体的な合意形成の方法を学ぶことができた」や「ぼんやりとしていた協働へのイメージがはっきりしてきたように思う」などの声があり、協働に対する理解に加え、高平さんの失敗例を交えた実例をお話しいただいたことで、実践する際に気を付けるポイント等を具体的にイメージすることができました。様々な「気づき」を今後の業務に活かしてまいりたいと思います。